アメリカの音声記号(アメリカのおんせいきごう、Americanist phonetic notation)とは、主にアメリカニスト(アメリカ州の先住民族を研究する人類学者や言語学者)が使用するために発展してきた音声記号で、アメリカの著書や学術論文でしばしば使われる。

ウェブスター辞典などのアメリカの辞典で使われる発音記号とは別物である。

歴史

19世紀以来、アメリカの人類学者や言語学者は先住民族の言語を記述してきたが、その記号はかならずしも一定していなかった。フランツ・ボアズの記号を元にして、アメリカ人類学協会では音声記号の体系を定めるために数回の会議を開き、1916年にその報告を刊行した。その後、ジョージ・ヘルツォークら6人の学者によって1934年に改訂案が発表された。

特徴

アメリカの音声記号には国際音声学会のような専門の機関が存在せず、学者ごとに多少の違いがある。

国際音声記号が簡略表記と精密表記を区別するのに対し、アメリカの音声記号は簡略表記のみで精密表記は存在せず、音声に関する詳細な説明が必要があれば文章で行う。また、国際音声記号のように汎用ではなく、アメリカ州の先住民族の言語によく用いられる音を表す文字を提供することを目的とした体系である。

国際音声記号と同一の記号も少なくないが、国際音声記号がダイアクリティカルマークの使用を特別な場合のみに限っているのに対し、アメリカの音声記号ではダイアクリティカルマークを多用する。たとえば [ ʃ ʒ y ø ] はそれぞれ š ž ü ö と書かれる。これは出版のための実用性を追求したことによる。1916年の定義では、各ダイアクリティカルマークは以下のような意味を持っていた。

- 下つきのドットは、奥よりの調音を表す(歯茎音の記号につけるとそり舌音、軟口蓋音につけると口蓋垂音)。

- 下つきの上下逆のブリーブは、前よりの調音を表す(歯茎音の記号につけると歯音)。

- 上つきのドットは、中舌母音を表す。

- ダイエレシスは、前舌母音を奥舌母音に、奥舌母音を前舌母音にする。IPAにも同じ記号があるが、意味が異なるので注意。

- オゴネクは、鼻母音を表す。

- カロン(ハーチェク)は、後部歯茎音に用いる。

また、原則として大文字は無声音を表し、ギリシア文字は摩擦音やゆるんだ母音を表すのに使われる。ただし、時代とともに取捨選択され、これらの記号がすべて今も使われているわけではない。

国際音声記号と異なり、破擦音のための専用の記号を持っている。

一覧

アメリカの音声記号は文献によって少しずつ異なる。ここでは、『北米インディアンハンドブック』に掲げられている表によった。

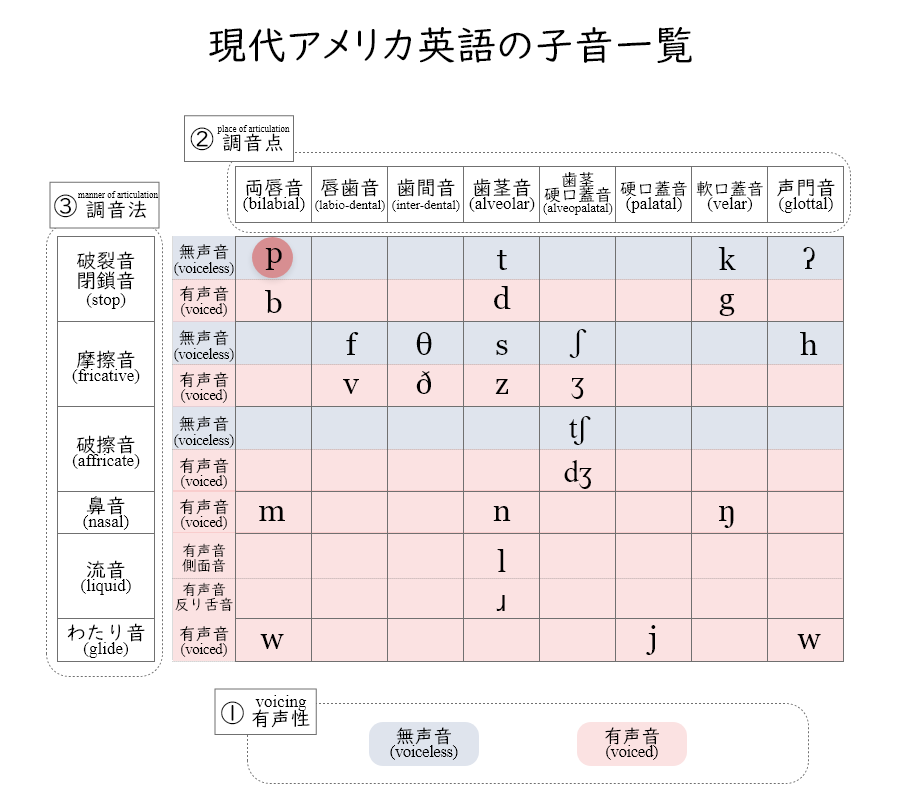

子音

同じマスに2つの記号がある場合、左が無声音、右が有声音を表す。

その他の子音

- λ - 有声側面破擦音

- ƛ - 無声側面破擦音

- ˁ - 有声咽頭摩擦音

- ḥ - 無声咽頭摩擦音

- r は、はじき音、ふるえ音、接近音のいずれかを指す。r と R を使いわける場合、r がはじき音、R が接近音。

子音の記号

- そり舌音は、歯茎音の記号に下点を加える(ṭ ḍ など)。

- 喉頭化(放出音)は、アポストロフィを上に置く。

- 硬口蓋化は、y を右肩に加える(kʸ gʸ nʸ lʸ)。

- 円唇化は、w を右肩に加える(kʷ gʷ)。

- 有気音は、h を右肩に加える(kʰ tʰ)。

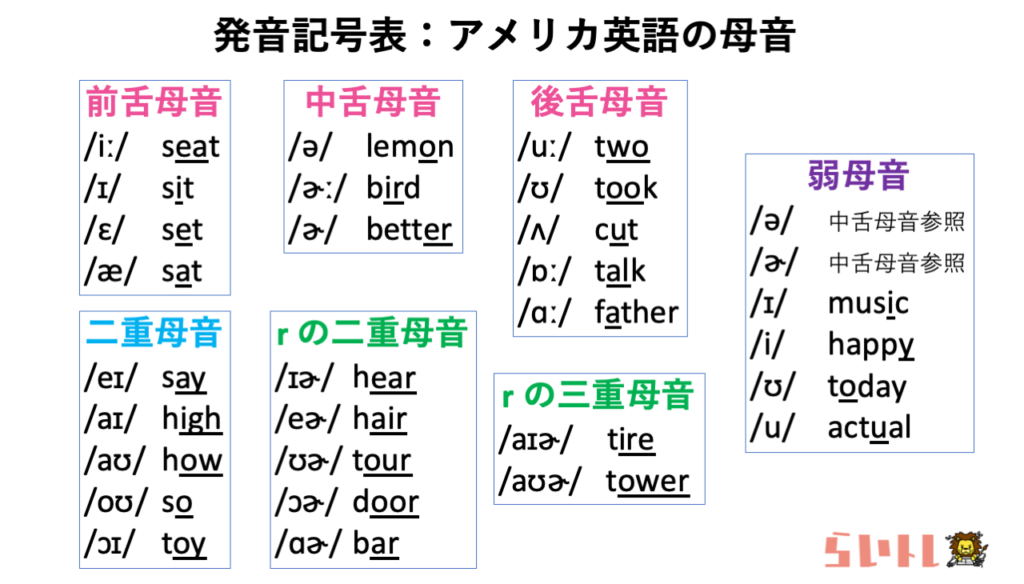

母音

ゆるみ母音の記号は「はり・ゆるみ」の対立がある場合にのみ使用する。『北米インディアンハンドブック』では中舌母音と奥舌母音を表の上で区別しているものの、実際には対立がない。

母音の記号

- 長母音は、aˑ のように表す。

- 3モーラの母音は、aː のように表す。

- 鼻母音は、オゴネクを使用して ą のように記す。

- 無声の母音は大文字を使用する。

強勢や声調の表記は言語ごとに異なる。

脚注

参考文献

- ジェフリー・K・プラム、ウィリアム・A・ラデュサー 著、土田滋・福井玲・中川裕 訳『世界音声記号辞典』三省堂、2003年。ISBN 4385107564。

関連項目

- 国際音声記号

![【24135】国際音声記号(IPA)共通語(東京方言)に使われないのは??[dz] [j] [ɸ] [y] [ɯ] 子音 母音 言語聴覚士](https://i.ytimg.com/vi/zpscIFMUR9Y/maxresdefault.jpg)