神経障害性疼痛(しんけいしょうがいせいとうつう、英:Neuropathic Pain,Neuralgia)は、Silas Weir Mitchell (January 15, 1829–January 4, 1914)により提唱された概念であり、癌や物理的傷害による末梢神経および中枢神経の障害や、機能的障害による慢性疼痛疾患の一種である。これらの痛みは、本来の疼痛意義である組織障害の警告という意味は既に失われており、苦痛としての痛み自体が障害となり患者の生活の質(QOL)の著しい低下が引き起こされる。

名称

Neuropathic painはペインクリニックの領域で最も重要な言葉の1つとされつつも、ペインクリニック用語集第2版(2004年)では神経障害(因)性疼痛、ニューロパシックペイン、麻酔科学用語集第3版(2002年)や標準痛みの用語集(1999年)では神経因性疼痛、ニューロパチックペイン、ニューロパシー性疼痛など、訳語が統一されていなかった。Neuropathic painと混同されやすい用語としてNeurogenic pain(神経因性疼痛)があるが、これはNeuropathic painと同義語ではない。神経障害性疼痛という用語は1993年に初めて登場したものの、2008年時点でNeuropathic painに対する訳語としては、神経因性疼痛から神経障害性疼痛に取って代わりつつあった。これらの状況を鑑み、2009年、日本ペインクリニック学会の用語委員会はNeuropathic painの訳語としては神経因性疼痛ではなく、神経障害性疼痛を用いることを提言した。2016年に改訂された、同学会からのこの疾患に対するガイドラインの名称は2011年の初版も2016年の改訂版も「神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン」である。2024年時点で、同学会発行の用語集においては神経障害性疼痛は採録されているが、神経因性疼痛は採録されていない。

分類

- 複合性局所疼痛症候群(CRPS)

- 求心路遮断性疼痛症候群(deafferentation pain sysdrome)

特徴

- 持続的な自発痛(spontaneous pain)に加え、触刺激を激烈な痛みと感じてしまうアロディニア(allodynia)を主症状とする。

- アスピリン、フェルビナクやロキソプロフェンなどの消炎鎮痛剤(解熱性鎮痛剤、非ステロイド性鎮痛剤、NSAIDs)に強い抵抗性を示す疼痛。

- 麻薬性鎮痛薬であるモルヒネやフェンタニルでさえ顕著な治療効果を発揮することができない、難治性の疼痛。

病態生理学的所見

神経障害性疼痛の明確な病態生理は未だ完全には理解されていない。しかし、近年の基礎研究成果より以下の事が明らかにされつつある。

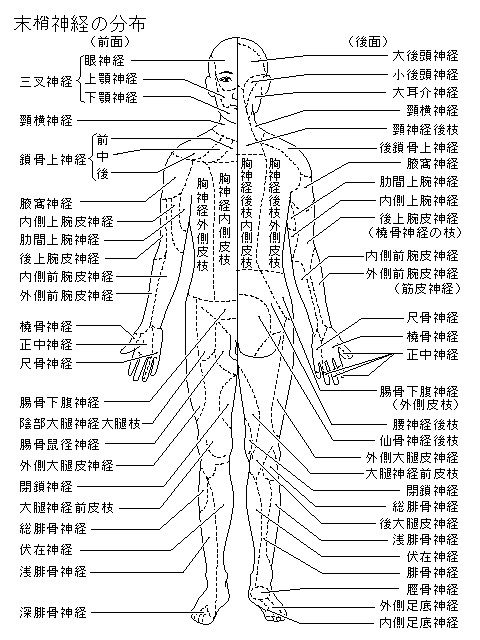

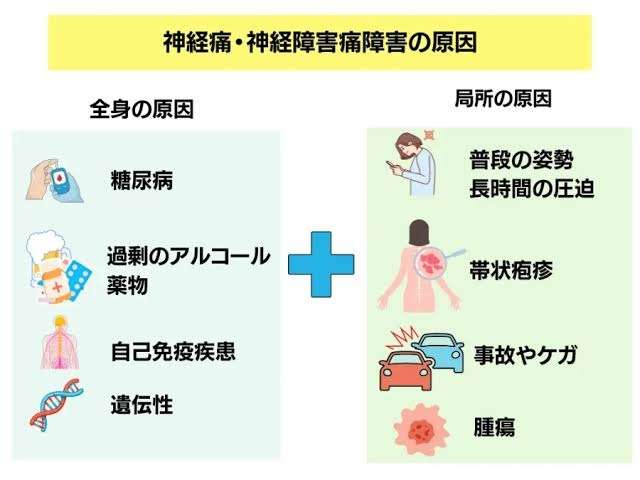

- 神経障害性疼痛は、末梢および中枢神経系の損傷により誘発される。

- 損傷を受けた神経細胞からは、多種多様のサイトカインやケモカイン類が放出される。

- 中枢神経系の免疫担当細胞として知られているミクログリアの顕著な活性化が引き起こされる。

治療

治療目標は、最大限に痛みを緩和する事、残存した痛みをいかに対処するか、患者の機能的能力の増進、活動性の向上である。以下に具体的な方法を列挙する。

薬物療法

- NSAIDs(ジクロフェナク、ロキソプロフェン、セレコキシブなど)

- 三環系抗うつ薬やSNRI、プレガバリンといった神経伝達物質阻害剤

- トラムセットなどのオピオイド含有鎮痛薬

- カンナビノイド受容体アゴニスト(ドロナビノール、ナビロン、ナビキシモルスなど)

- 神経ブロック

- 理学療法

- 鍼灸

- 神経刺激療法

- 認知行動療法

- その他の心理療法

- 各種手術

3つのランダム化比較試験が、喫煙した大麻による神経障害性疼痛への有効性を示している。

基礎研究

パロキセチン(ヒトP2X4受容体IC50=1.87µM)、フルオキセチン、クロミプラミン、マプロチリン、その他抗うつ薬。抗うつ薬の中ではパロキセチンが最も強力であった。抗アロディニア作用を示し、神経障害性疼痛の患者へ使用することが可能とみられる。

関連項目

- 急性疼痛

脚注

注釈

出典