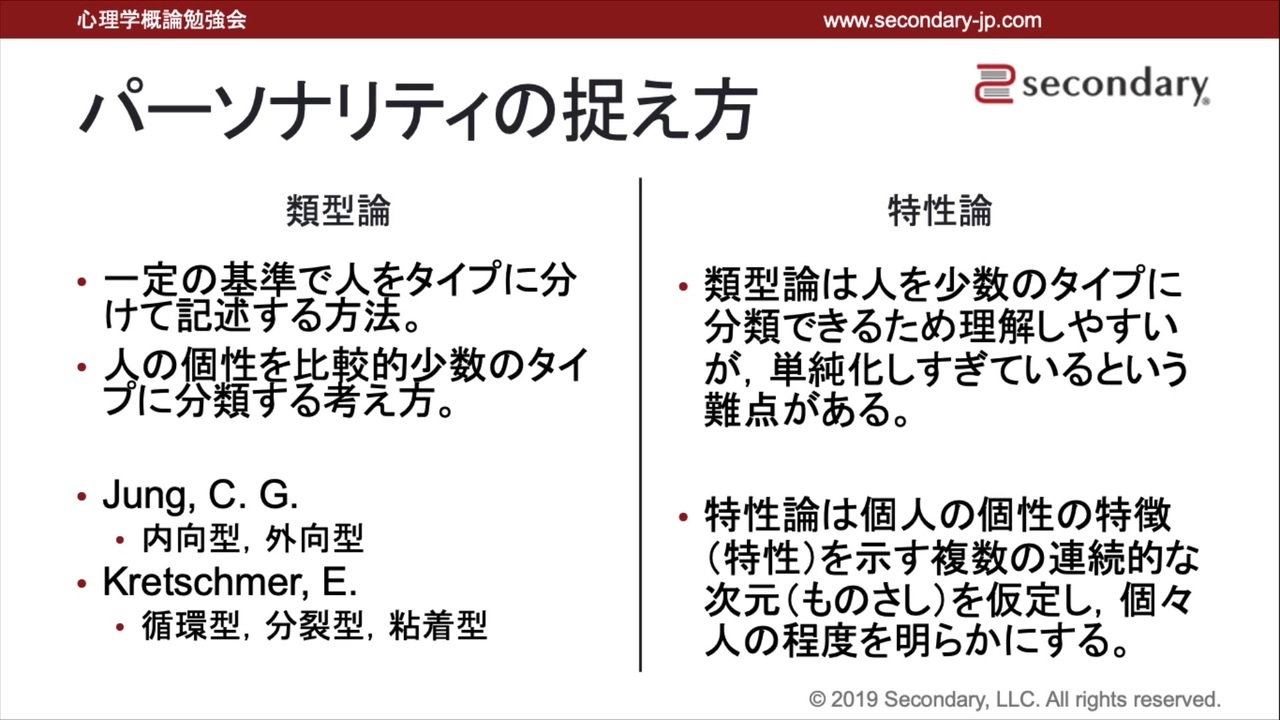

特性論(とくせいろん、英: Trait theory)(または傾向論)とは、心理学において人間の性格を研究する一つのアプローチである。特性論者は、特性の測定に主に関心を持っている。特性とは、行動、思考、感情の習慣的なパターンとして定義される。この観点によれば、特性は時間的に比較的安定しており、個人間で異なり(例えば、外向的な人もいれば内向的な人もいる)、状況間で比較的一貫しており、行動に影響を与える性格の側面である。特性は、より一時的な傾向である状態と対照的である。

いくつかの理論や体系では、特性とは人が持っているか持っていないかのどちらかのものであるが、多くの場合、特性とは外向性と内向性のような次元であり、各人はこのスペクトルのどこかに位置づけられる。

特性論は、ある種の自然な行動がリーダーシップの地位で有利になる可能性があることを示唆している。

特性を定義するには2つのアプローチがある。内的因果的性質として定義する方法と、純粋に記述的な要約として定義する方法である。内的因果的定義では、特性は私たちの行動に影響を与え、その特性に沿ったことをするように導くという。一方、記述的要約としての特性とは、因果関係を推測しようとしない私たちの行動の記述である。

歴史

ゴードン・オールポートは、特性の研究の先駆者であった。この初期の研究は、現代の心理学におけるパーソナリティ研究の始まりと見なされている。彼は自身の研究において、特性を傾向と呼んでいた。彼のアプローチでは、「主要」な特性とは、人の行動を支配し形作るものであり、金や名声などの支配的な情熱や執着である。対照的に、「中心的」な特性とは、正直さなどのすべての人にある程度見られる特徴である。そして最後に、「二次」な特性とは、特定の状況でしか見られないもの(例えば、親しい友人しか知らない好みや嫌いなものなど)であり、人間の複雑さを完全に描くために含まれるものである。

以下のような様々な代替理論や尺度が後に開発された。

- レイモンド・キャッテルの16PF質問紙

- J.P.ギルフォードの知能構造論

- ヘンリー・マレーの欲求体系

- ティモシー・リアリーの対人円環モデル

- マイヤーズ・ブリッグス・タイプ指標

- グレイの生物心理学的性格理論

現在、最も人気のある一般的なアプローチは2つある。

- アイゼンク性格質問紙(EPQ)(「三因子モデル」)。因子分析を用いて、ハンス・アイゼンクは、性格は神経症傾向、外向性、精神病傾向という3つの主要な特性に還元できると提唱した。

- ビッグファイブ性格特性(「五因子モデル」)。多くの心理学者は、神経症傾向、外向性、開放性、協調性、誠実性という5つの因子が十分であると現在では考えている。

異文化で用いられる特性論

文化は、さまざまな程度で異なるということが広く知られており、受け入れられている。これは、文化集団内で特性の意味や表現が異なる可能性があるため、人格の研究を困難にすることがある。特性論は、特性の階層を用いて文化と特性を分離する。つまり、個人の特性とそれらが個人とどのように関連しているかに焦点を当てるために、文化は無視されると言える。ゴードン・オールポートの特性論は、心理学における人格の基礎的なアプローチとしてだけでなく、彼が特性論の中で文化にどのようにアプローチしたかの理由から、人類学などの他の学問分野でも引き続き見られ議論されている。

特性論は、個人に対する状況よりも個人に焦点を当てる傾向がある。この焦点は現代の研究では緩和され、自己の外側にある外的要因を考慮することができるようになった。焦点が緩和されるにつれて(しかしまだ理論の主要な部分であるため目立っている)、研究は拡大している。

EPQとビッグファイブの比較

テスト方法と要因

EPQとビッグファイブの両方のアプローチでは、自己申告式の質問紙を広く使用している。因子は直交(無相関)であることを意図しているが、因子間にはしばしば小さな正の相関がある。特に五因子モデルは、因子間の直交構造を失っているという批判を受けている。ハンス・アイゼンクは、部分的に関連した多数の因子よりも少数の因子の方が優れていると主張した。これら2つのアプローチは、階層的な分類を構築するために因子分析を用いているという点で比較可能であるが、因子の組織化と数において異なっている。

原因は何であれ、精神病傾向は2つのアプローチを分けるものである。なぜなら、五因子モデルにはそのような特性が含まれていないからである。さらに、精神病傾向は、どちらのアプローチの他の因子とは異なり、正規分布曲線に適合しない。実際、スコアは高くなることがほとんどなく、正規分布を歪ませてしまう。しかし、高い場合には、反社会的な人格や分裂型の人格障害などの精神疾患とかなり重複する。同様に、神経症傾向の高い人は睡眠障害や心身障害にかかりやすい。五因子アプローチは、将来の精神障害も予測することができる。

低次の因子

両方の分類に共通する2つの上位因子がある。外向性と神経症傾向である。どちらのアプローチも、外向性は社交性とポジティブな情動と関連しているのに対し、神経症傾向は情緒不安定性とネガティブな情動と関連しているということを広く受け入れている。

下位因子やファセットは、2つの分類間で類似しているものが多い。例えば、両方のアプローチには、上位因子である外向性の中に社交性/群居性、活動レベル、自己主張という因子が含まれている。しかし、違いもある。まず、三因子アプローチには9つの下位因子があり、五因子アプローチには6つしかない。

アイゼンクの精神病傾向因子は、開放性、協調性、誠実性という下位因子の極端な反対を一部取り込んでいる。精神病傾向でタフマインデッドネス(頑固さ)のスコアが高い人は、協調性でテンダーマインデッドネス(柔軟さ)のスコアが低くなる。分類間の違いのほとんどは、三因子モデルが少数の上位因子に重点を置いていることに由来する。

因果関係

主要な特性モデルは双方ともに記述的であるが、詳細な因果的説明を提供するのは三因子モデルだけである。アイゼンクは、異なる性格特性は脳の特性によって引き起こされ、それ自体が遺伝的要因の結果であると示唆している。特に、三因子モデルは、脳の網様体系と辺縁系を、それぞれ大脳皮質の覚醒と情動反応を仲介する重要な構成要素として特定している。アイゼンクは、外向的な人は大脳皮質の覚醒レベルが低く、内向的な人は高いと主張している。これにより、外向的な人は社交や冒険心から刺激を求めるようになる。さらに、アイゼンクは、抑制が起こる覚醒レベルの最適値が存在し、それは個人によって異なると推測した。

同じように、三因子アプローチでは、神経症傾向は辺縁系の覚醒レベルによって仲介され、個人差は人間の間の活性化閾値の変動によって生じるという理論である。したがって、神経質な人は小さなストレッサーに直面すると、この閾値を超えてしまうが、神経症傾向が低い人は大きなストレッサーに直面しても正常な活性化レベルを超えないである。対照的に、五因子アプローチの支持者は遺伝と環境の役割を仮定するが、明確な因果的説明は提供しないである。

三因子アプローチでは生物学に重点を置いているので、第3の特性である精神病傾向も同様の説明があると期待される。しかし、この状態の因果的特性は明確に定義されていないである。アイゼンクは、精神病傾向はテストステロンレベルと関連し、セロトニン系の逆関数であると示唆していたが、後にこれを修正しドーパミン系に関連付けた。

性格特性の一覧

出典

関連項目

- 16因子の性格検査

- パーソナリティの代替5モデル

- ビッグファイブ

- 文化スキーマ理論

- HEXACOモデル

- ミネソタ多面人格目録

- NEO-PI

- 人格心理学

- ソンディ・テスト

- 特性活性化理論

- 社会的投資理論

外部リンク

- 特性論 - コトバンク