新己斐橋(しんこいばし)は、広島県広島市の太田川(太田川放水路)に架かる、道路と軌道が通る併用橋。

戦前にあった「己斐橋電車専用橋(己斐鉄橋)」を由来とする橋であり、ここでは当時東に架かっていた「福島橋電車専用橋(福島鉄橋)」も本項で述べる。

概要

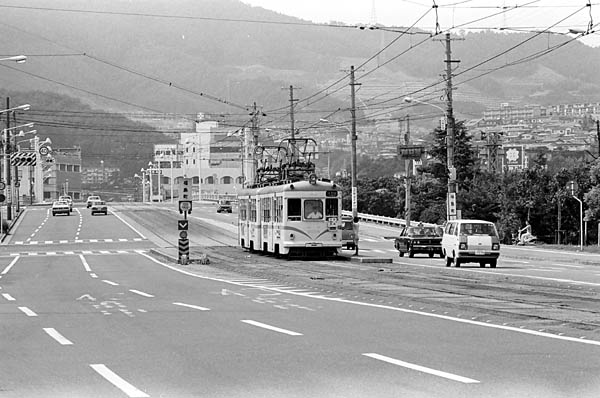

広島電鉄本線の軌道と平和大通り(広島市道比治山庚午線)の車道および歩道が通る併用橋。

上流側に広島県道265号伴広島線筋の己斐橋、下流側に国道2号筋の旭橋と新旭橋が架かる。西にはJR西広島駅および広電西広島(己斐)駅、東には緑大橋がありそのまま道沿いに進み西平和大橋を渡ると広島平和記念公園へたどり着く。

歩道は狭いが、途中所々に丸く張り出したデッキがある。平和大通りの西の終点、西広島駅手前にある橋であり、通勤ラッシュ時にはひっきりなしに人・車・電車が通る。毎年1月に開催される天皇盃全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(全国男子駅伝)のコースの一つ。

歴史

1912年(大正元年)12月8日、相生橋から己斐(現在の広電西広島)間が開業し広電本線が全面開通。それに伴い本線にかかる6本の電車専用橋のうち2本として架橋した。

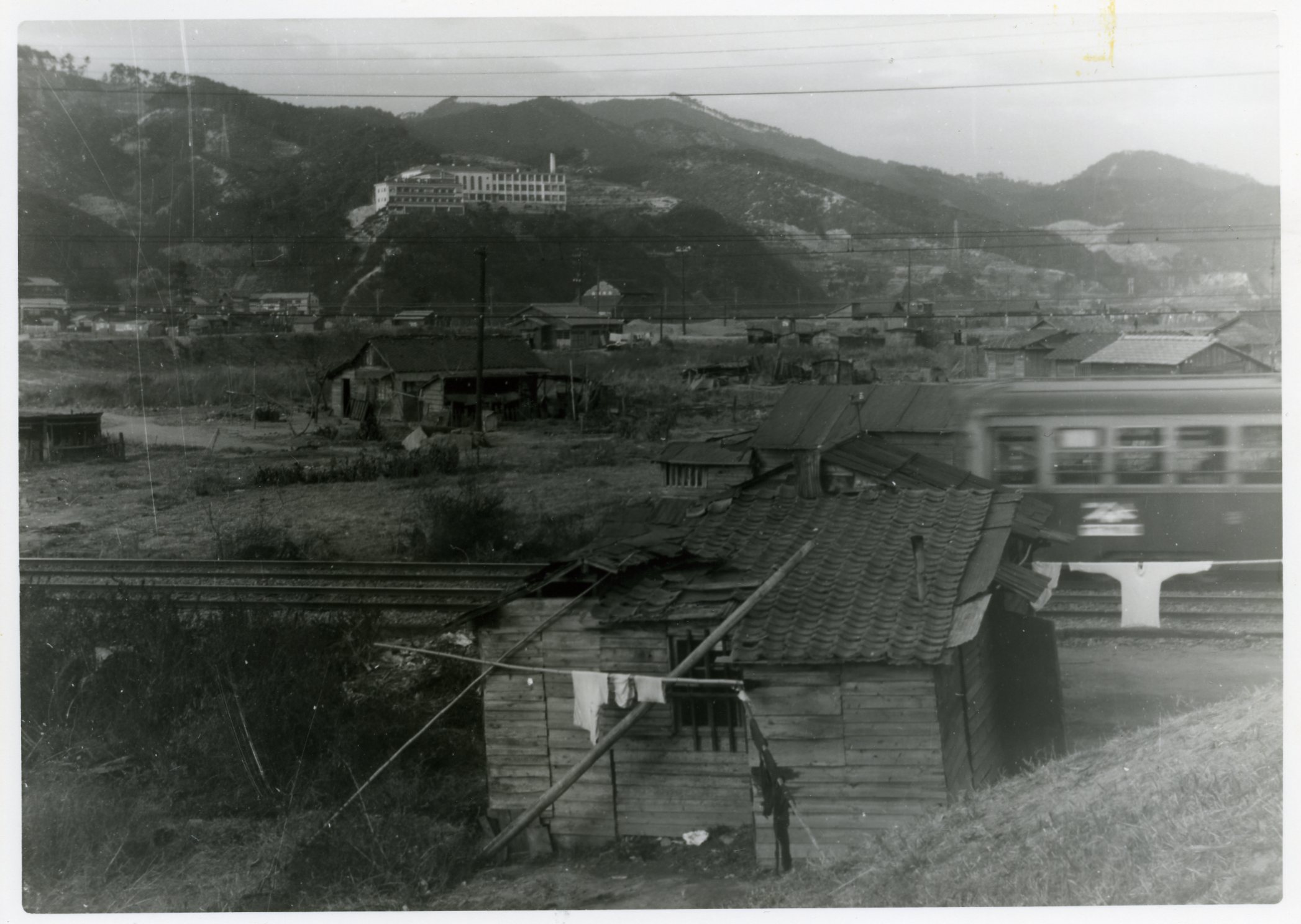

場所は己斐鉄橋が山手川(己斐川)と福島川(川沿川)が形成する中州から西の己斐に向かう位置、福島鉄橋が中州から東の天満町に向かう位置である。上流側それぞれに近接する己斐橋および福島橋は、近代においては国道2号筋であり、人や車はそちらで渡っていた。1932年(昭和7年)中州を浚渫し河川幅を拡幅する太田川放水路工事が決定し、それに伴い架替えが決定した。ただしその時点では平和大通りは計画されておらず、実際に工事が進められたのは戦後からである。

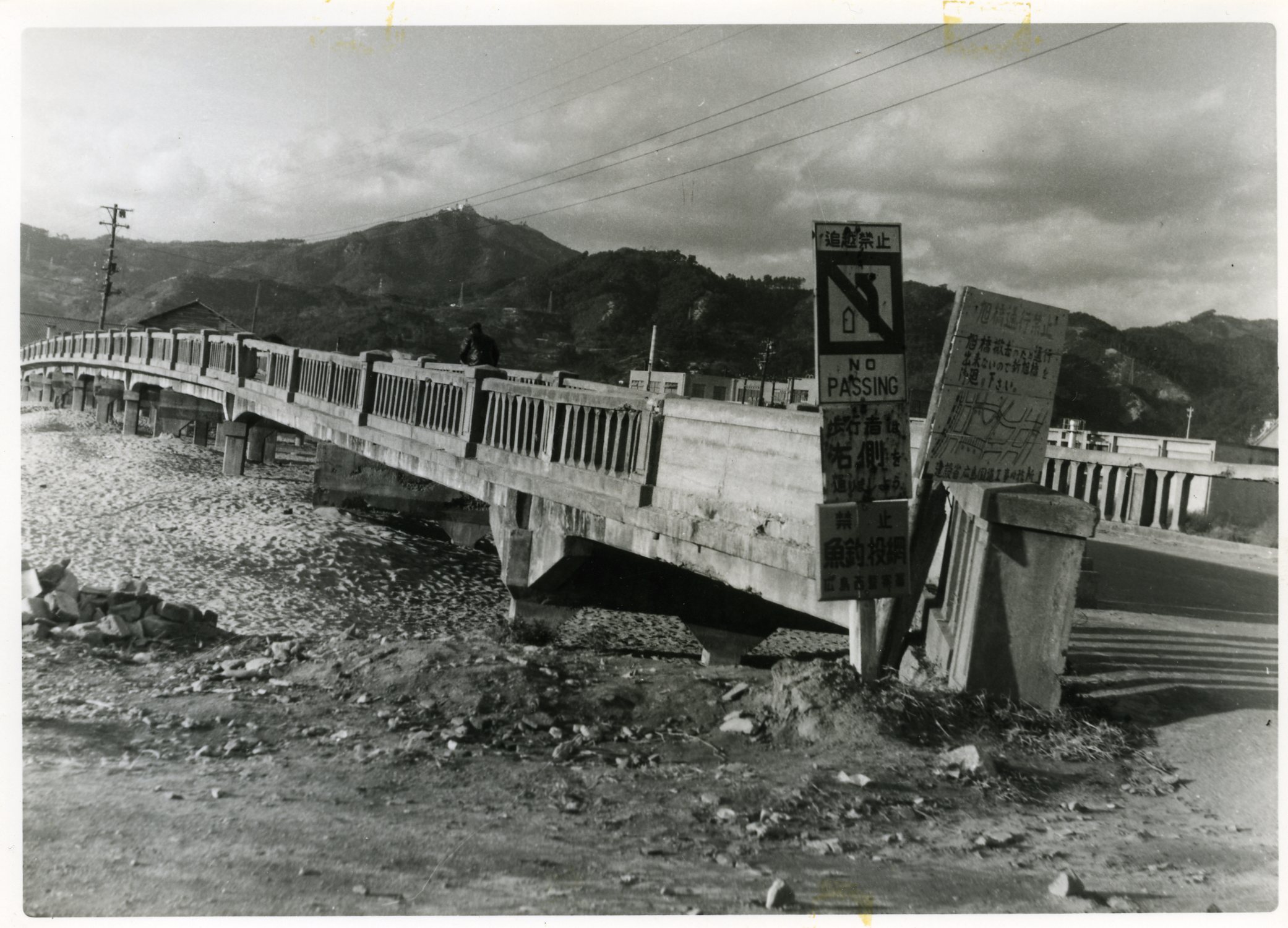

1945年(昭和20年)8月6日、広島市への原子爆弾投下。爆心地から己斐鉄橋は2.10km、福島鉄橋は1.50kmに位置した。己斐鉄橋は爆風により小破、福島鉄橋は爆風により大きく傾斜した。だが2橋ともに落橋はしなかったため、被爆者はこれを渡って逃げている。一車両が中州から己斐鉄橋にかかろうとする50メートル手前で被爆、脱線傾斜し、逃げ残った乗客が腰掛けていたまま死んでいた。

その後、広電社員や軍関係者らにより市内軌道および2橋とも応急処置され、同年8月9日には己斐から西天満町電停まで折り返し単線運転が再開した。一番電車には広電の運転手と陸軍兵士らが乗り合わせた。当時の運転手は、「一部倒壊した鉄橋を渡るときには体が震えた」「がれきからはみ出る黒焦げの遺体を直視できず、前だけを見て走らせた」と証言している。この一番電車は当時の人達にとって「希望の象徴」として扱われ、そのエピソードは広電の社史のみならず様々な被爆体験記に登場する。

1946年(昭和21年)10月戦後広島の都市計画「広島復興都市計画」が立案されここで100m道路(平和大通り)整備が決定し、合わせて併用橋・新己斐橋架橋が決定した。また太田川放水路改修工事が再開された。福島鉄橋付近は埋め立てられる。また平和大通り整備に伴い車道軌道併用橋として架け替えられることになった。橋梁工事は建設省と市の合併施行の形で行われ、1961年(昭和36年)竣工を目指していたが、両岸の区画整理の遅れから橋自体の工事も遅れ、1965年(昭和40年)4月に竣工した。新己斐橋開通後に己斐鉄橋が撤去された。

周辺

右岸己斐側に親水性護岸を用いた河川敷が整備されている。新己斐橋付近は階段護岸と多目的広場が造られ、橋脚にはこだまこずえ作品の壁画「ヒロシマの命太田川」が描かれている。

上流にいくと「じゃぶじゃぶ池」や人工干潟が整備されている。汽水域であり海水を好む生物が群生している。

脚注

参考資料

- 広島市『広島原爆戦災誌』(PDF)(改良版)、2005年(原著1971年)。http://a-bombdb.pcf.city.hiroshima.jp/pdbj/common/download/sensai0.pdf。2022年3月9日閲覧。

関連項目

- 日本の橋一覧

- 広電本線筋の橋

- 荒神橋(猿猴川)、稲荷大橋(京橋川)、相生橋(旧太田川)、広電天満橋(天満川)、新己斐橋(太田川放水路)