姉川(あねがわ)は、日本の滋賀県北部を流れる淀川水系の一級河川。

地理

伊吹山地の新穂山(標高1,067m)に発して、伊吹山地と七尾山系の渓谷の支流を集めながら南流し、伊吹町伊吹付近で西に転じた後、支川の草野川や高時川を合わせ、横山丘陵北端の龍ヶ鼻付近で琵琶湖に注ぐ。

アユ(友釣・投網・引掛)・ニジマス・アマゴ・イワナ(竿釣)などの釣りが盛んである。河口ではやな漁も行われている。

下流域は穀倉地帯となっている。また、伊吹大根で知られる辛味大根が栽培され、伊吹そばと共に食される。姉川流域ではぶどう園やいちご園なども盛んである。姉川に注ぎ込む伊吹山系の足俣川や板名古川の周辺からは田園が広がる。流域は「君が代」に唄われるさざれ石発見の地として知られている。

天井川

滋賀県内には81の天井川があり、その最長が姉川で天井川部分の長さは8.1kmと、姉川全体の4分の1以上が天井川となっている、また長浜市で合流する高時川も6.2kmが天井川となっている。

流域の自治体

- 滋賀県

- 米原市

- 長浜市

ダム

- 姉川ダム

水力発電所

- 関西電力 小泉発電所

- 関西電力 伊吹発電所

共に水路式発電所である。

主な支流

- 草野川 - 中流域で合流する。

- 高時川 - 下流域で合流する。

歴史

姉川の戦い

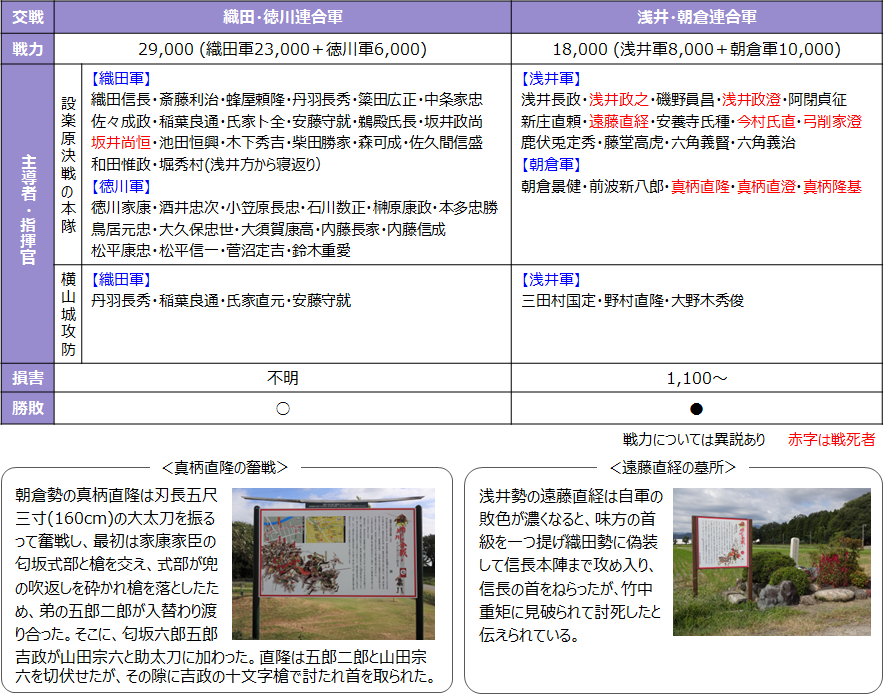

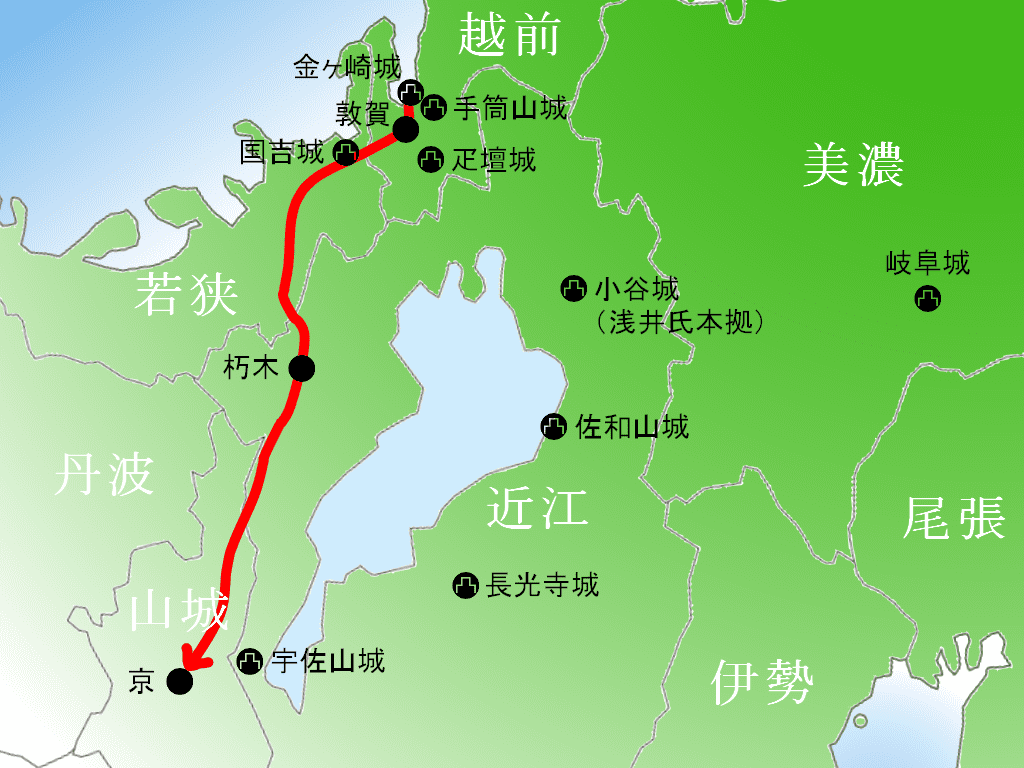

元亀元年6月28日(1570年7月30日)には、織田信長・徳川家康連合軍と浅井長政・朝倉義景連合軍との間で姉川の戦いが繰り広げられた。戦場は現在の長浜市野村町・三田町付近である(そのため織田家や朝倉家は、野村合戦あるいは三田村合戦とも呼んだ)。

災害

- 1909年(明治42年)8月14日午後、滋賀県北東部の姉川付近を震源としてM6.8の姉川地震(江濃地震、こうのうじしん)が発生した。滋賀県と岐阜県を中心に被害が及び、特に東浅井郡虎姫村が酷かった。

- 2017年(平成29年)8月8日未明、台風5号の影響による大雨で姉川が長浜市大井町付近で氾濫した。一時住民約550人が避難する事態となり、床上浸水1戸、床下浸水15戸の被害が出た。氾濫場所は県道263号の大井橋を通すために堤防を一部切り取っている切通しで、増水時には角材で閉鎖する陸閘(角落し)だった。9月16日に切り通しは氾濫のおそれがないように県によって封鎖された。2018年夏頃までに堤防をつなぎ完全に閉鎖される。

年表

- 元亀元年6月28日(1570年7月30日) - 姉川河原にて姉川の戦いが勃発。

- 1909年(明治42年) - 姉川地震発生

- 1977年(昭和52年) - 上流の米原市曲谷で、姉川の治水を主目的とした姉川ダムが着工。

- 1980年(昭和55年) - 姉川とその支流・高時川の治水を主目的として計画されてきた丹生ダム(旧名・高時川ダム)が最終的に中止と決まる。

- 2002年(平成14年)3月 - 上流で姉川ダムが竣工。

- 2003年(平成15年)4月1日 - 長浜市立姉川コミュニティ防災センターの供用開始/姉川水防を始めとする防災の拠点施設として。

- 2017年(平成29年)8月8日 - 姉川の氾濫/長寿台風「平成29年台風第5号」に伴う大雨の影響で、午前0時過ぎ、姉川が氾濫し、長浜市大井町など周辺の集落に濁流が流れ込む。民家に床上・床下浸水の被害が出る(#関連項目参照)。

姉川の切通し

長浜市大井町には住民の通行のために堤防を切り下げた切通しと呼ばれる構造が設けられ、堤外地の畑まで出水した時には地元住民により水防小屋から角材を出して堰板を設置する作業が行われてきた。しかし、2017年の平成29年台風第5号で切通しから溢水が発生したため閉鎖されることになった。

関連項目

- フジテレビジョン#番組制作に対する批判(2017年8月の姉川氾濫時の投稿動画利用にまつわる騒動)

脚注

外部リンク

- 姉川上流漁業協同組合