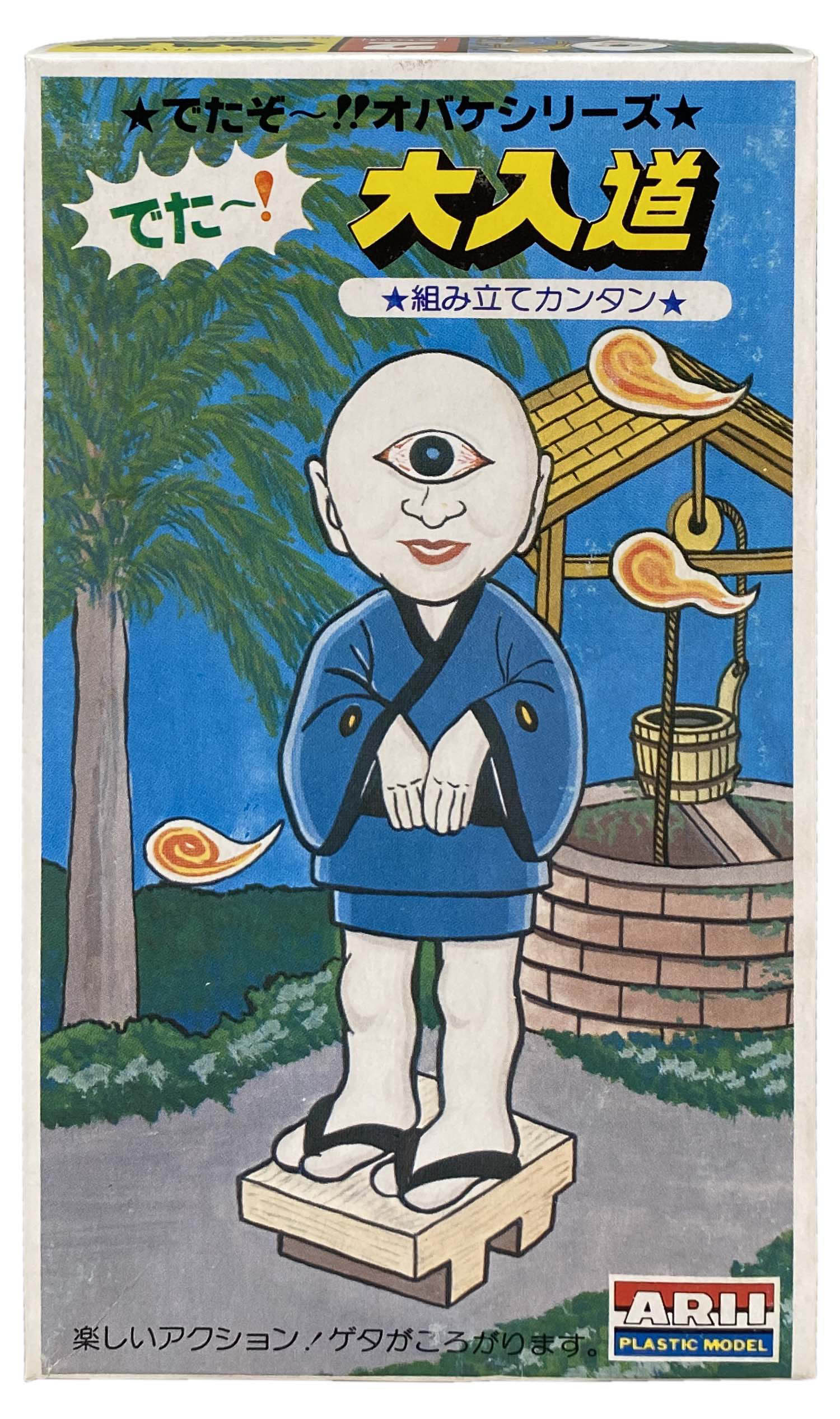

大入道(おおにゅうどう)は、日本各地に伝わる妖怪。

概要

名称は大きな僧の意味だが、地方によって姿は実体の不明瞭な影のようであったり、僧ではなく単に巨人であったり、様々な伝承がある。坊主(僧)姿のものは大坊主(おおぼうず)ともいう。また大きさも人間より少し大きい2メートルほどのものから、山のように巨大なものもある。

人を脅かしたり、見た者は病気になってしまうとする伝承が多い。キツネやタヌキが化けたもの、または石塔が化けたとする話もあるが、多くは正体不明とされている。

各地の伝承

人に害を成す大入道

- 北海道の事例

- 嘉永年間、支笏湖畔・不風死岳(ふっぷしだけ)近くのアイヌ集落に大入道が出現した。その大きな目玉で睨みつけられた人間は、気がふれたように卒倒してしまったという。

- 東京の事例

- 第二次世界大戦最中の昭和12年(1937年)。赤紙を届けに行った人が、赤羽駅の近くにある八幡神社踏切で兵士の姿の大入道に襲われ、4日後にその場所で変死した。大入道の正体は自殺した新兵、もしくは失敗を責められて上官に撲殺された兵士の亡霊と言われた。ちなみにその近辺では、赤紙を受取ったという者は誰もいなかったという。

- 人間の霊が大入道と化す、珍しい事例である。

人を助ける大入道

阿波国名西郡高川原村字城(現・徳島県名西郡石井町)では、小川の水車に米などを置いておくと、身長二丈八尺(約8.5メートル)の大入道が現れ、それを搗いておいてくれると言われていた。ただし搗いている様子を見ようとすると、脅かされてしまうという。

動物が化けた大入道

- 岩手県の事例

- 岩手県紫波郡に伝わる口碑、鳥虫木石伝「鼬の怪」より。

- 同郡徳田村大字高田(現・矢巾町)の高伝寺に毎夜本堂に怪火が燃え上がって、その影から恐ろしい大入道が現れるので、寺では檀徒を頼んで夜番を行ってもらっていた。何しろ毎夜のことなので人々も不審に思い、キツネだろうタヌキだろうという評判であった。

- ある冬の小雪のサラッと降った朝、寺の周囲を見て歩くと、イタチが本堂から抜け出していった足跡があった。後を追って行くと隣家の木小屋の薪を積んだ下に入ったので、村人多数で取り巻きつつ、その薪を取り退けて見るとイタチの巣があった。巣の中から古イタチを捕らえて殺した。

- するとその夜から寺の怪火も大入道も現れなくなった。

- 宮城県の事例

- かつて仙台の荒巻伊勢堂山に、夜毎に唸り声を発する大岩があった。さらにはその大岩が雲をつくような大入道に化けるという話もあった。

- 当時の藩主の伊達政宗はこの怪異を怪しんで家来に調査させたが、戻って来た家来たちは、大入道の出現は確かでありとても手に負えないと皆、青ざめていた。

- 剛毅な政宗は自ら大入道退治に出向いた。現場に着くとひときわ大きな唸り声と共に、いつもの倍の大きさの入道が現れた。政宗が怯むことなく入道の足元を弓矢で射ると、断末魔の叫びと共に入道は消えた。岩のそばには子牛ほどもあるカワウソが呻いており、入道はこのカワウソが化けたものであった。以来、この坂は「唸坂(うなりざか)と呼ばれたという。

- この唸坂は仙台市青葉区に実在しているが、坂の名を示す碑には、かつて荷物を運ぶ牛が唸りながら坂を昇ったことが名の由来とあり、妖怪譚よりもこちらのほうが定説のようである。

その他の大入道

- 富山県の事例

- 越中国下新川郡黒部峡谷に16体もの大入道が現れ、鐘釣温泉の湯治客たちを驚かせた。身長は5丈〜6丈(約15〜18メートル)で、七色の美しい後光が差していたという。後光という特徴がブロッケン現象における光輪と共通することから、温泉の湯気に映った湯治客の影を正体とする説もある。

- 愛知県豊橋市の事例

- 江戸時代中期、三河国の豊橋近くに、古着商人が商用で名古屋へ行く途中、大入道に遭遇した。身長1丈3〜4尺(約4メートル)と伝えられており、大入道の中では小さい部類に属する。

- 滋賀県の事例

- 江戸時代の見聞雑録『月堂見聞集』巻十六に「伊吹山異事」と題して記載されている。ある秋の夜。伊吹山の麓に大雨が降り、大地が激しく震えた。すると間もなく、野原から大入道が現れ、松明状の灯火を体の左右に灯して進んで行った。

- 周囲の村人は、激しい足音に驚いて外へ出ようとしたが、村の古老たちが厳しく制した。やがて音がやみ、村人たちが外へ出ると、山頂へと続く道の草が残らず焼け焦げていた。古老が言うには、大入道が明神湖から伊吹山の山頂まで歩いていったということである。これは大入道の中でもさらに大型の部類に属するとされる。

- 兵庫県西播磨地域の事例

- 「西播怪談実記」によれば延宝年間9月、夜中に播磨国で水谷という者が犬を連れて山奥に猟に出かけ、山伏姿の大入道が自分を睨み付けているのを目撃。山を跨ぐほどの巨大さ(数千メートルの巨大さ)であったという。殺生を戒める山の神の化身であったと噂されたという。

- 同様に同地佐用郡にて元禄年間5月、鍛冶屋平四郎という者が夜中に網を持ち、山奥の川に漁にでかけると、3メートルほどの大入道が川上で網をひっぱっているのを目撃、腹の据わった平四郎は脅えず引き合いをやり、数百メートルほど歩いた後に大入道は姿を消したという。

- また同地佐用郡でも、早瀬五介という者が夕刻時、あたりが暗くなった頃、目の治療の帰りに2人連れで道すがら、道の真ん中で3メートルほどの大入道が立ちふさがっているのを発見、大急ぎで逃げるように駆け抜けていったが、同行者には見えなかったという。

- 兵庫県丹波篠山市の事例

- 兵庫県丹波篠山市の篠山城下に伝わる話。雨の降る夜に傘をさして旧・兵庫県立篠山鳳鳴高等学校(現在の丹波篠山市立田園交響ホール)の脇を通ると傘が重くなり、背後から大入道が笑っているという。「一本松の見越しの入道」として篠山の怪談七不思議のひとつに数えられている。

- 熊本県の事例

- 熊本県下益城郡豊野村下郷小畑(現・宇城市)の話。ここに「今にも坂」という坂があるが、昔、ここに大入道が現れて通行人を驚かせた。以来、人がその話をしながらこの坂を通ると、「今にも」という声がして、その大入道が現れるという。「今にも坂」の名はこの大入道に由来する。

祭礼の大入道

- 四日市祭の「大入道」

- 三重県四日市市で毎年10月に行なわれる諏訪神社の祭礼四日市祭は、大入道山車(三重県有形民俗文化財)で知られる。これは諏訪神社の氏子町の一つである桶之町(現在の中納屋町)が、文化年間に製作したものとされ、都市祭礼の風流のひとつとして、町名の“桶”に“大化”の字を当てて「化け物尽くし」の仮装行列を奉納していたものが進化したものと考えられているが、以下のような民話も伝えられている。

- 桶之町の醤油屋の蔵に老いた狸が住み着き、農作物を荒らしたり、大入道に化けて人を脅かしたりといった悪さをしていた。困り果てた人々は、狸を追い払おうとして大入道の人形を作って対抗したが、狸はその人形よりさらに大きく化けた。そこで人々は、大入道の人形の首が伸縮する仕掛けを作り、人形と狸での大入道対決の際、首を長く伸ばして見せた。狸はこれに降参し、逃げ去って行ったという。

- また、反物屋の久六のもとに来た奉公人が実はろくろ首であり、正体を見られ消息を絶った彼を偲び製作したという話もある。

- 高さ2.2メートルの山車の上に乗る大入道は、身の丈3.9メートル、伸縮し前へ曲がる首の長さは2.2メートル、舌を出したり目玉が変わる巨大なからくり人形である。これを模して首の伸縮する大入道の紙人形も地元の土産品となっている。また毎年8月に開催される市民祭の大四日市まつりにも曳き出されるなど、四日市市のシンボルキャラクターになっている。なお四日市市のゆるキャラ「こにゅうどうくん」は彼の息子という設定。

脚注

参考文献

- 春名忠成 著「西播怪談実記」、小栗栖健治・埴岡真弓 編『播磨の妖怪たち 「西播怪談実記」の世界』神戸新聞綜合出版センター、2001年。ISBN 978-4-343-00114-6。

- 佐々木喜善『遠野の昔話』宝文館出版、1988年(原著1934年)。ISBN 978-4-8320-1330-8。

- 水木しげる『妖鬼化』 2巻、Softgarage、2004年(原著1998年)。ISBN 978-4-86133-005-6。

- 村上健司編著『日本妖怪大事典』角川書店〈Kwai books〉、2005年。ISBN 978-4-04-883926-6。

関連項目

- 日本の妖怪一覧