保健室登校(ほけんしつとうこう)とは、児童・生徒が学校には登校するものの、教室でなく代わりに保健室や図書室で過ごすことをいう。保健室通い(ほけんしつかよい)とも称される。

解説

日本学校保健会が1997年(平成9年)に発表した『保健室利用者調査報告書』によると、「保健室登校とは,常時保健室にいるか,特定の授業に出席できても学校にいる間は主として保健室にいる状態」と定義されている。森川英子によると、この語の初出は1977年(昭和52年)刊行の杉浦守邦の著書『養護教諭の実際活動』(東山書房)である。

不登校問題調査研究協力者会議の調査によれば、2001年(平成13年)度に調査した保健室登校をする者が存在する日本の学校の割合は小学校で12.3%、中学校で45.5%に達した。日本学校保健会が2004年(平成16年)に行った同様の調査では、中学校の9割に保健室登校の生徒がいる。

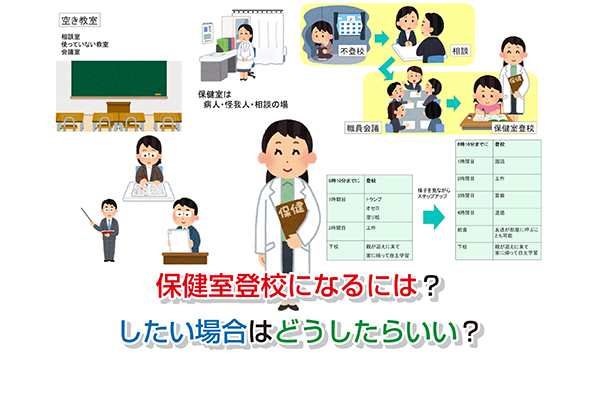

保健室登校の主な要因として、いじめ等の心理的不安や対人関係の問題が挙げられるが、性同一性障害や同性愛で悩んでいる児童・生徒、具体的な理由はなく何となく教室に行けなくなった、という児童・生徒もいる。不登校の児童・生徒が再登校を始めるにあたって、教室に復帰する前段階として保健室登校をするケースがある。この場合、不登校の期間が長ければ長いほど、保健室登校から教室への復帰も長くなる傾向がある。逆に、不登校になる前段階として保健室登校をするケースもある。

意義と欠点

保健室は保健室登校をする児童・生徒以外にも、他の児童・生徒や教員等が来室するため、そうした来室者と会話を交わすことが、復帰への一歩につながる、と考えられるが、保健室登校経験者からは、他の生徒が多数来ている時は居づらかったとの声もある。人目を気にしなくてよいように、保健室登校をする児童・生徒のための相談室(名称は学校によって異なる)を設置した学校もある。有村信子は、保健室登校の意義を「本来の自分」が見えてきた後で、他の児童・生徒の様子の見聞や観察を通して人間理解が深まり、コミュニケーション能力や社会性が身に着く、とした。

京都府教育委員会は、保健室登校を含む「別室登校」が教室への復帰に効果的であるとする調査結果を発表した。

出席の扱い

西日本新聞の報道によれば、保健室登校を「出席」として扱うかどうかは、各学校の校長の裁量に任されているが多くの小中学校では出席扱いをされている、という。文部科学省が学校基本調査の際に寄せられた質疑に対して2011年(平成23年)4月にインターネット上で発表したものには、「保健室登校であっても学校には登校しているため,欠席者としては扱いません」と明記されている。こうした「出席」扱いが不登校の数値の実態を反映できない、という批判もある。長崎県では、小学校から中学校に進級するときに小学6年生時の担任が記入する「状況調査票」に「保健室等登校日数」を記入する欄を設け、その日数に欠席日数と遅刻早退日数の合計が15日以上30日未満の場合は準不登校、30日以上の場合は不登校相当としている。横浜市のある学校では過去に「保健室登校を原則認めない、嫌なら来なくて構わない」と突き放したということがあった。

高等学校においては「欠席」扱いになる場合もある。沖縄県立知念高等学校では、内規で保健室登校は認められた場合を除き、生徒出席簿上「病気欠課」扱いすると定めている。森川英子は、出欠席の認定は校長の裁量権の範囲内であることを認めつつ、保健室登校が養護教諭による教育活動と考えられることから、校長の違法ないし不当な権限行使であるように思われる、と述べている。

養護教諭の役割と課題

児童・生徒が保健室登校から教室に復帰するにあたって、保健室の先生、すなわち養護教諭の果たす援助は大きな効果がある。その場合、当該児童・生徒本人、児童・生徒の保護者、教職員に対して、カウンセリング技法を導入して援助することになる。

一方で養護教諭の心身の負担の大きさも指摘されている。養護教諭自身が個々の児童・生徒に対して復帰までの見通しを持つ必要があり、当該児童・生徒の担任から「保健室の先生が甘やかすから保健室登校が長引く」などと見られてしまうことがあることが要因となる。こうした負担軽減策として、学校全体での理解・協力体制作りや、医師・スクールカウンセラーなど専門家との連携が提案されている。

保健室登校者に対する意識

有村(2004)が鹿児島純心女子短期大学養護教諭養成課程に在籍する学生92人に保健室登校をする児童・生徒に関するアンケート調査を行ったところ、保健室登校をする児童・生徒のイメージとして、全員が暗い・おとなしい、といった「性格・行動」面や、友達がいない・人と接するのが苦手、といった「他者との関係性」の面についてネガティブな印象を持っていることが明らかとなった。この中には4人の保健室登校経験者がいたが、彼らが挙げた40個のイメージのうち、わずか1つだけがポジティブなものであったことから、自己否定的な思いを引きずったまま学生生活をしていることが判明した。この結果について有村は、養護教諭を志す者が最初からネガティブなイメージを持っていれば、将来養護教諭となった時に児童・生徒から信頼関係を結べない存在と見なされ、問題解決に支障を来すと予想される、と分析した。

教室への復帰

教室への復帰を養護教諭が援助する際、みまもる・はぐくむ・つなぐ・みちびくの4つの要素で成り立つと山本浩子は述べている。教室復帰の際に効果的だった出来事として現場の養護教諭からは、多くの先生との関わり合い、児童・生徒が自信を持つような体験が挙げられている。鹿児島県における調査では、効果のある対応は1位が「保護者との連携」、2位が「児童・生徒の登校時間の自由を認める」、3位が「保健室での行動は本人に任せ、教員は見守る」であった。京都府教育委員会は、保健室登校を含む別室登校から教室復帰をするために、学習活動を主体としチャイムにのっとった行動をとらせることが効果的とした一方、学校行事への参加・少人数でのルールのある遊びの採用といった教科学習以外の活動、他者との関わり、保護者・教職員・外部機関との連携も重要とした。

脚注

参考文献

- 有賀美恵子・鈴木英子・多賀谷昭(2010)"不登校傾向に関する研究の動向と課題"長野県看護大学紀要.12:43-60.

- 有村信子(2004)"保健室登校等の児童生徒に関する学生の意識"鹿児島純心女子短期大学研究紀要.34:11-21.

- 有村信子(2006)"保健室登校の教育的意義"鹿児島純心女子短期大学研究紀要.36:19-34.

- 京都府教育委員会"「別室登校」〜別室登校児童生徒の実態把握と支援の在り方〜"平成23年3月(2011年8月9日閲覧。)

- 美馬千恵・小坂浩嗣(2004)"保健室登校の子どもに対する援助のあり方-養護教諭への質問紙調査を通して-"15pp.(鳴門生徒指導研究(鳴門生徒指導学会).14:32-45に掲載されたものと同一、2011年8月9日閲覧。)

- 安福純子・中角正子・田中みのり・浅野寿子(2009)"不登校と保健室養護教諭の関わり"大阪教育大学紀要 第IV部門.58(1):261-278.

関連項目

- 不登校

- 引きこもり

- ニート

- スクール・カウンセラー

- 教育問題

- 不登校訪問専門員

外部リンク

- 保健室登校とは - ウェイバックマシン(2001年10月31日アーカイブ分)