『独創主題による変奏曲』(英語: Variations on an Original Theme for orchestra)、通称『エニグマ変奏曲』または『謎の変奏曲』(英語: Enigma Variations)作品36は、エドワード・エルガーが作曲した管弦楽のための変奏曲である。

概説

『エニグマ変奏曲』というタイトルは通称であり、正式名を『管弦楽のための独創主題(または「創作主題」)による変奏曲』(Variations on an Original Theme for orchestra)という。出版に際して「エニグマ」(Enigma)を付記することをエルガーも認めた。本作品は「描かれた友人たち (My friends pictured within)」に献呈されている。

1898年から1899年にかけて作曲され、1899年にロンドンで初演された。この作品の成功によって、エルガーの名前は世界的に知られるようになった。

『愛の挨拶』、行進曲『威風堂々』第1番・第4番やチェロ協奏曲 ホ短調と並んでエルガーの代表作品の一つであり、管弦楽のために作曲された単独の変奏曲のうちでは、ブラームスの『ハイドンの主題による変奏曲』や、ラフマニノフの『パガニーニの主題による狂詩曲』と並んで重要でもある。

なお、この変奏曲は管弦楽曲として知られるが、エルガー自身によるピアノ独奏版もある。

作曲

『エニグマ変奏曲』の作曲のきっかけは、1898年10月21日、ヴァイオリンのレッスンを終えて帰宅したエルガーが、夕食後にピアノで何気なく思いついた旋律を弾いているときであった。即興的な旋律の1つが妻キャロライン・アリスの注意を惹き、「気に入ったのでもう一度繰り返して弾いてほしい」と頼まれた。エルガーは妻を喜ばせるために、その主題に基づいて、友人たちを思い浮かべながら「あの人だったら、こんな風に弾くだろう」と即興的に変奏を弾き始めた。これを管弦楽曲に膨らませたものが『エニグマ変奏曲』となった。その作曲過程について、アリスは「きっと、今までに誰もやらなかったこと (Surely [...] something that has never been done before)」と述べている。

10月24日、エルガーは批評家のアウグスト・イェーガー(第9変奏“Nimrod” に描かれた親友)への手紙で『変奏曲』に触れ、イェーガーを Nimrod として描いていることを伝えた。11月1日、エルガーは少なくとも6つの変奏を完成させてドラ・ペニー (第10変奏“Dorabella”に描かれた友人)に聞かせた。また翌1899年1月5日にはピアノ曲としてのスコアを完成させ、「この変奏曲を気に入っている (I say — those variations [—] I like ’em.)」との言葉と共にイェーガーに送った。その後、2月5日から19日までの2週間で管弦楽曲として完成させた。

初演

作品に自信を持っていたエルガーは完成直後、有名指揮者のハンス・リヒターに代理人を通して楽譜を送った。作品は受け入れられ、初演は1899年6月19日、ロンドンのセント・ジェームズ・ホールでリヒターの指揮により行われた。この初演は大成功を収め、エルガーの作曲家としての名声を大いに高めた。初演について、チャールズ・ヒューバート・パリーはエルガーに次のように述べた。

初演後にエルガーは、イェーガーのすすめで終曲を拡大している。9月にウスターでエルガーが指揮した演奏では新しい終結が用いられた。

類似の先行作品

前述の通り、エルガー夫妻は本作品について、過去に類を見ない試みだと考えていた。しかし実際には、類似したアイディアの作品は既に存在していた。たとえば、人格描写を試みた変奏曲という点では、本作品の1年前に初演されたリヒャルト・シュトラウスの『ドン・キホーテ——大管弦楽のための騎士的な性格の主題による幻想的変奏曲』や、ロベルト・シューマンの『謝肉祭』が挙げられる。また、管弦楽のための変奏曲としては、アントニン・ドヴォルザークの『交響的変奏曲』や、チャールズ・ヒューバート・パリーの『交響的変奏曲』が挙げられる。

「エニグマ」の通称について

エルガーは自筆譜のスコアに“Variations on an Original Theme for Orchestra”とのみ記しており、“Enigma”はイエーガーが後に鉛筆で書き加えたものである。

エルガー自身も“Enigma”の名称を使っていたものの、作品全体ではなく、主題(より狭い意味では主題の前半部のみ)を指して“Enigma”と呼んでいた。その根拠は次の2点である。第一に、自筆譜において本来ならば“Theme”と書かれるべき箇所に、代わりに“Enigma”と書かれている。また、第二に、エルガーやイエーガーが本作品を一時期“Enigma and Variations”(こんにち一般的に呼ばれている “Enigma Variations”ではないことに注意されたい)と呼んでいたと示唆する書簡が存在する。

「謎」(エニグマ)について

「エニグマ」とはギリシア語で、「なぞなぞ」「謎かけ」「謎解き」といった意味である。この変奏曲には2つのエニグマが込められているという。

第1のエニグマは、「この変奏曲は、主題とは別の、作品中に現われない謎の主題も使われている」というエルガーの発言に基づいている。ストコフスキーは、作曲者が自身に語った言葉として「この曲の主題には、エロティックな意味が隠されている」とも証言している。「謎の主題」の意味を旋律であると解釈するなら、この謎は今日も解けてはいない。

第2のエニグマは、各変奏に付けられたイニシャルや略称などの該当人物であり、謎解きはすでにほぼ完了している。各変奏は、親しい友人たちへの真心のこもった肖像画となっており、この変奏曲は「作品中に描かれた友人たち」に献呈されている。

「謎の主題」の謎解き

エルガーはピアノロールに記録したピアノ版の『エニグマ変奏曲』に、簡単な解説を寄せている。その解説には「すべての変奏の基盤となっている、もう1つの聞き取ることのできない主題が存在する」と記述している。本人曰く、

エルガーは「隠された主題」がそれ自体、「よく知られた」ものであるとも仄めかしている。仮説はいろいろ立ったものの、完全に合点がつくような謎解きはいまだに1つも出されていない。英国国歌『国王陛下万歳』とする説、スコットランド民謡『オールド・ラング・サイン』(蛍の光)であるとする説、『エニグマ変奏曲』の初演コンサートで一緒に演奏されたモーツァルトの『交響曲第38番「プラハ」』がそうだとする説、などである。

エルガーの伝記を書いたマイケル・ケネディは、「エルガーのユーモア感覚に合致しそう」で共感を抱く仮説として、「ルール・ブリタニア」の歌詞 “never, never, never” に該当する部分であるとする説を挙げる。エルガー自身の記述にはこれを仄めかすような言葉、とりわけ「かくて基本主題は」以下の「決して……ない」(never)を繰り返すくだり、が見受けられ、その楽句は、主題の最初の5音にはっきりと聞き取れる。

「作品中に描かれた友人たち」の謎解き

前述の通り、該当人物はほぼ特定されている。ただし第13変奏の(***)のみが依然未解明のままである(後述)。

描かれた友人たちについて

本作品には、エルガー自身と妻アリスを含めるならば14人の「友人」たちが描かれているが、エルガーは何らの明確な基準をもって彼らを選んだわけではない。もとより、エルガーに自らの交友関係を余すところなく描く意図はなかった。

描かれた友人の多くはアマチュア音楽家であり、職業音楽家は教会オルガニストの G.R.S. ただ一人である。その彼さえ、音楽家としては描かれておらず、彼の飼い犬に関連して描かれているにすぎない。もっとも、エルガーは最初から私的な友人たちに限った作曲を意図していたわけではなく、アイヴァー・アトキンスやニコラス・キルバーン (Nicholas Kilburn)、そしてパリーといった作曲家たちをも描こうと試みていた。しかし、エルガーは彼らの音楽性を自身の『変奏曲』に調和させて取り込むことに苦心したようで、結局彼らのための変奏は下書きさえも作曲されることはなかった。

自身も変奏に描かれたドラ・ペニーは、描かれた友人たちについて、次のように述べている。

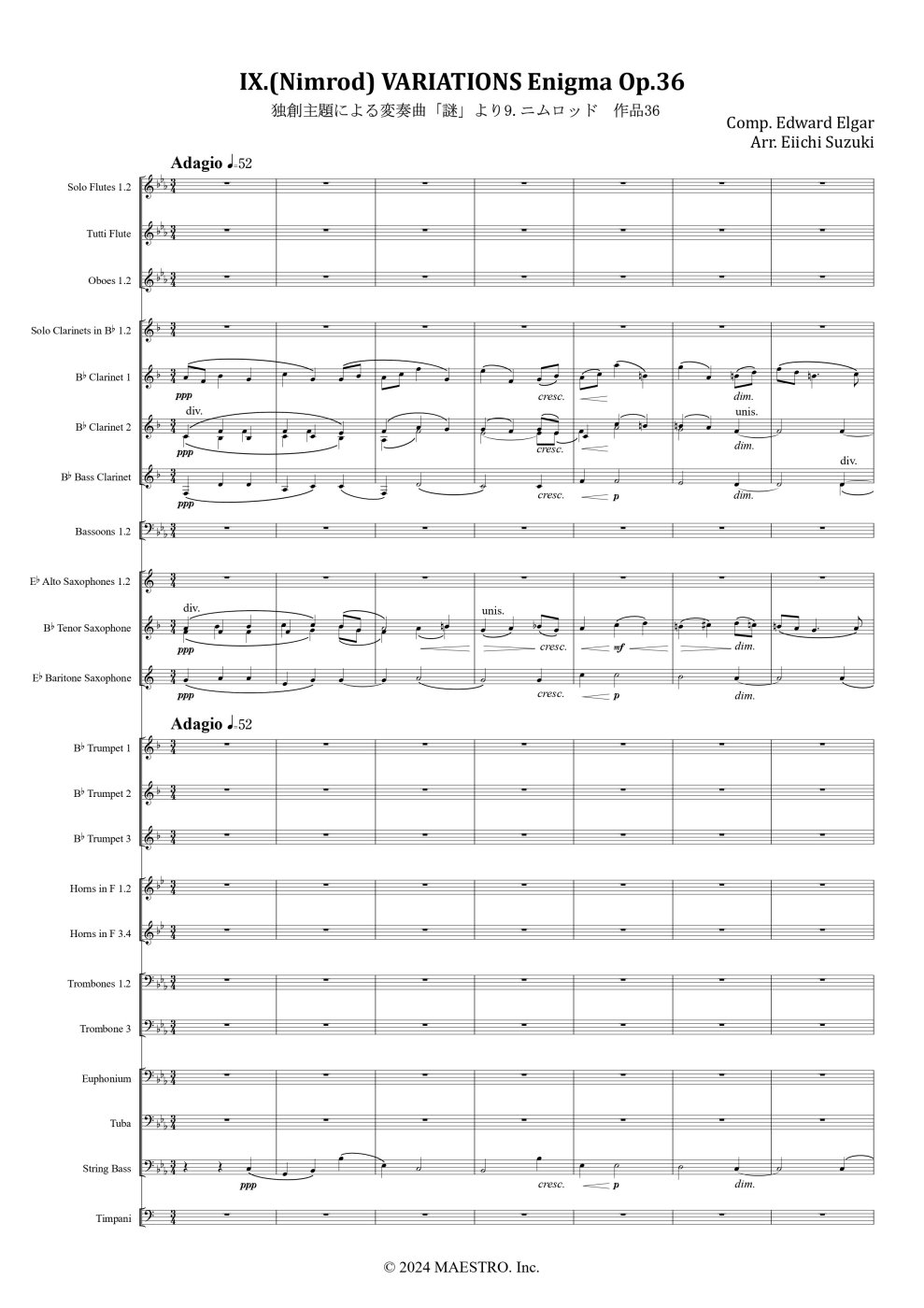

楽器編成

- フルート2(ピッコロ1持ち替え)

- オーボエ2

- クラリネット2

- ファゴット2

- コントラファゴット

- ホルン4

- トランペット3

- トロンボーン3

- テューバ

- ティンパニ(3台)

- 小太鼓、トライアングル、大太鼓、シンバル

- オルガン(使用任意)

- 弦五部

楽曲構成

演奏時間はおおよそ30分前後である。

二部形式による主題に、14の変奏が続く。変奏は主題の旋律線や和声、リズム的要素から飛躍し、最終変奏は大団円を作り出す。エルガーは、各変奏の譜面に、あたかも副題であるかのように、下記のような頭文字や愛称を記入した。これが、「作品中に描かれた友人たち」が誰であるのかを解く手懸かりとなった。

主題

ト短調、アンダンテ、4分の4拍子。

B(B♭)で始まりH(B)で終わるが、途中にAとCも含まれており、BACH主題が分散して埋め込まれている。

第1変奏 "C.A.E."

ト短調、リステッソ・テンポ、4分の4拍子。

作曲者の愛妻キャロライン・アリス・エルガー(Caroline Alice Elgar)の頭文字。

第2変奏 "H.D.S-P."

ト短調、アレグロ、8分の3拍子。

ピアニストのヒュー・デイヴィッド・ステュアート=パウエル(Hew David Stuart-Powell)。エルガーとともに室内楽を演奏した。歯切れのよい跳躍的な旋律は、彼が指慣らしにピアノに触れる様子を描いている。

第3変奏 "R.B.T."

ト長調、アレグレット、8分の3拍子。

リチャード・バクスター・タウンゼンド(Richard Baxter Townsend)。アマチュアの俳優・パントマイマー。声質や声域を自在に変えることが得意で、それが音楽にも反映されている。

第4変奏 "W.M.B."

ト短調、アレグロ・ディ・モルト、4分の3拍子。

グロスタシャー州ハスフィールドの地主で、ストークオントレントの開基に寄与したウィリアム・ミース・ベイカー(William Meath Baker)のこと。とても精力的な人間だったので、変奏もトゥッティによる激しい雰囲気をもっている。

第5変奏 "R.P.A."

ハ短調、モデラート、8分の12拍子(4分の4拍子)。

ピアニストのリチャード・P・アーノルド(Richard P. Arnold)、大詩人マシュー・アーノルドの息子。

第6変奏 "Ysobel" (イソベル)

ハ長調、アンダンティーノ、2分の3拍子。

スペイン語風のイソベルとは、エルガーがヴィオラの愛弟子イザベル・フィットン(Isabel Fitton)に付けた愛称。第6変奏でヴィオラ独奏が活躍するのはこのためである。

第7変奏 "Troyte" (トロイト)

ハ長調、プレスト、1分の1拍子。

建築家アーサー・トロイト・グリフィス(Arthur Troyte Griffiths)のこと。ピアノを弾こうと頑張ったが、なかなか上達しなかったらしい。不向きなことに熱を上げるグリフィスの姿が描かれている。

第8変奏 "W.N."

ト長調、アレグレット、8分の6拍子。

ウィニフレッド・ノーベリー(Winifred Norbury)。エルガーからのんびり屋と見なされていたので、かなり打ち解けた雰囲気で描かれている。変奏の結びにおいて、ヴァイオリンの1音が、次の変奏に向けて引き伸ばされている。

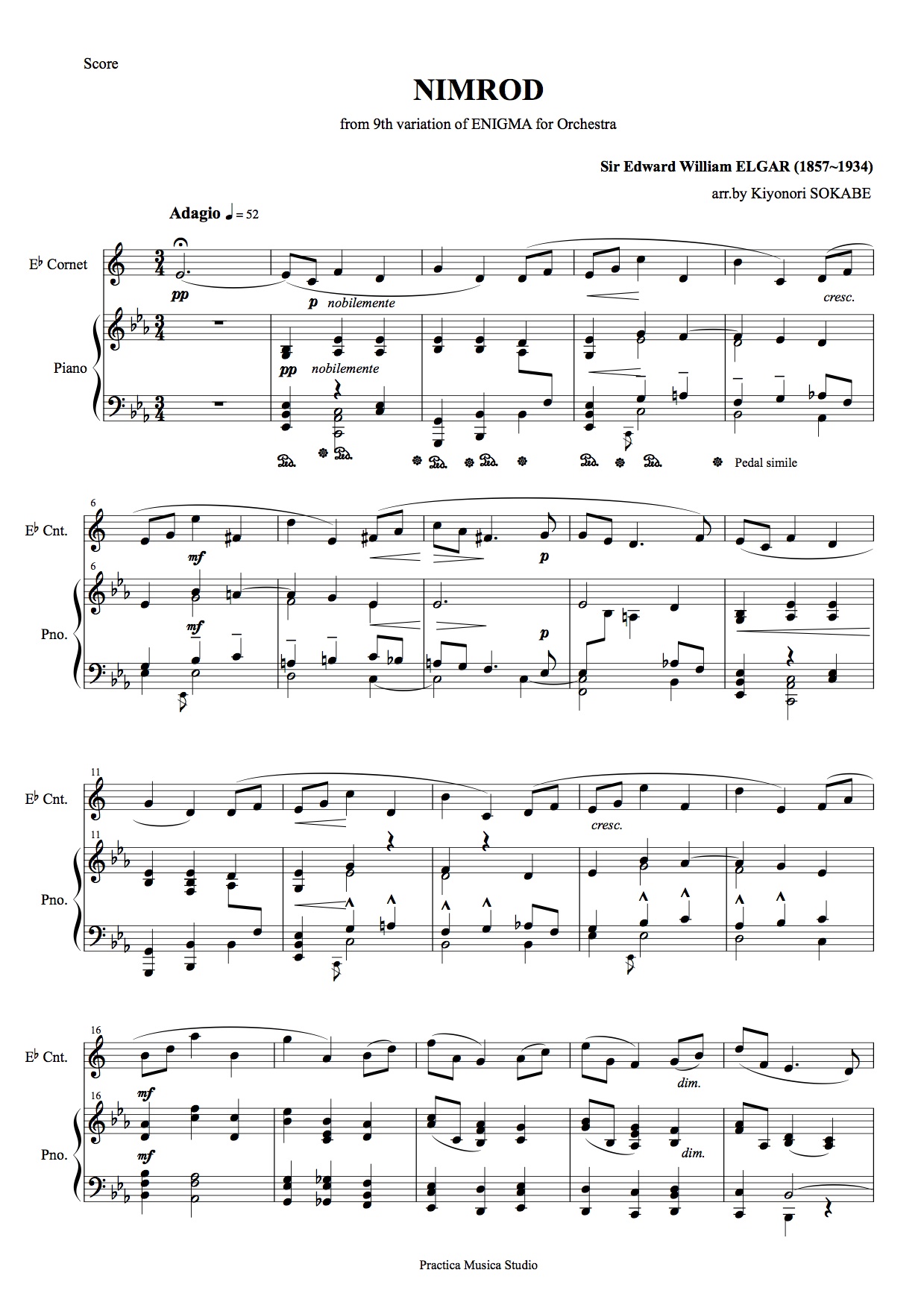

第9変奏 "Nimrod" (ニムロッド)

変ホ長調、アダージョ、4分の3拍子。

アンコール・ピースとして単独で演奏されることもあり、非常に有名な部分である。「ニムロッド」とは、楽譜出版社ノヴェロに勤めるドイツ生まれのアウグスト・イェーガー(August Jaeger, 英語式にはオーガスタス・イェイガー)にエルガーが付けた愛称。ふつう英語の「ニムロッド」は、旧約聖書に登場する狩の名手「ニムロデ」を指すが、この愛称は、ドイツ語の “イェーガー” (Jäger)が「狩人」や「狙撃手」に通ずることにちなんでいる。エルガーは第9変奏において、イェーガーの気高い人柄を自分が感じたままに描き出そうとしただけでなく、2人で散策しながらベートーヴェンについて論じ合った一夜の雰囲気をも描き出そうとしたらしい。また、この曲の旋律は2人が大好きだったというベートーヴェンのピアノソナタ第8番『悲愴』の第2楽章の旋律が下敷きになっている。

本作の中でも第9変奏は、前述のように単独で演奏されることが多く、独立させた編曲も多い。イギリスでは11月11日のリメンバランス・デーにおいて、ザ・セノタフ(戦没者追悼記念碑)の前で戦没者を追悼するために王立軍楽隊によって必ず演奏される。これはグスターヴ・ホルストのコラール『我は汝に誓う、我が祖国よ』と同様の扱いである。しかし本作は愛国主義、追悼といった意図はない。このように作者の意図によらず葬送、追悼の場面に使用されることから、アメリカの音楽研究者ビル・マクグローリン (en:Bill McGlaughlin) は『ニムロッド』をアメリカにおけるバーバーの『弦楽のためのアダージョ』になぞらえている。2012年ロンドンオリンピックの開会式に際してもイザムバード・キングダム・ブルネルが『テンペスト』の一説を朗詠する場面で、BGMとして使用された。ギリシャ国立管弦楽団 (Greek National Symphony Orchestra) が廃止になった時に最後に演奏された曲も『ニムロッド』であった。

第10変奏「間奏曲」 "Dorabella" (ドラベッラ)

ト長調、アレグレット、4分の3拍子。

ドラベッラ(きれいなドラ)とは、ドーラ・ペニー(Dora Penny)の愛称。ウィリアム・ベイカー(第4変奏)の義理の姪で、リチャード・タウンゼンド(第3変奏)の義理の姉妹にあたる。木管楽器は彼女の滑舌や笑い声の模倣であるとされる。

第11変奏 "G.R.S."

ト短調、アレグロ・ディ・モルト、2分の2拍子。

ヘレフォード大聖堂のオルガニスト、ジョージ・ロバートソン・シンクレア(George Robertson Sinclair)のことであるが、音楽に描かれているのはシンクレアの飼い犬ダン(Dan)である。このブルドッグはワイ川に飛び込んだことがある。

第12変奏 "B.G.N."

ト短調、アンダンテ、4分の4拍子。

ベイジル・G・ネヴィンソン(Basil G. Nevinson)は当時の著名なチェリスト。このためチェロが主旋律を奏でる。後にネヴィンソンに触発されて、エルガーは自作のチェロ協奏曲を作曲することになる。

第13変奏「ロマンツァ」 "* * *"

ト長調、モデラート、4分の3拍子。

文字で示されていないため人物を特定することは困難で、今日もなお真相は解明されていない。メンデルスゾーンの演奏会用序曲『静かな海と楽しい航海』からの引用楽句が含まれることから、当時オーストラリア大陸に向かって旅立ったレディ・メアリー・ライゴン(Lady Mary Lygon)のことか、もしくはかつてのエルガーの婚約者で、1884年にニュージーランドに移民したヘレン・ウィーヴァー(Helen Weaver)のいずれではないかと推測されている。

第14変奏「終曲」 "E.D.U."

ト長調、アレグロ・プレスト、2分の2拍子。

エルガー自身。E.D.U.はすなわち「エドゥー」(Edu)に通じ、これはアリス夫人がエルガーを呼ぶときの愛称であった。第1変奏と第9変奏の余響が聞き取れる。

派生作品

- バレエ『エニグマ・ヴァリエーション』(Enigma Variations (My Friends Pictured Within)) :フレデリック・アシュトン振付、1968年初演のバレエ作品。

- 戯曲 『謎の変奏曲』 (Variations énigmatiques): エリック=エマニュエル・シュミットの戯曲で、1996年にフランス・パリで初演。

- 1995年のロブ・デューガンのヒット曲で、1999年に映画『マトリックス』に使用もされた『クラブド・トゥー・デス』 (Clubbed To Death) のピアノ・パートは、『エニグマ変奏曲』の第1変奏から第12変奏までに基づいている。

脚注

参考文献

- Hogwood, Christopher (2007). Preface, Variations on an Original Theme for Orchestra, op. 36. Barenreiter

- Elgar, Edward (1929). My Friends Pictured Within. Novello and Company. https://imslp.org/wiki/My_Friends_Pictured_Within_(Elgar,_Edward) (パブリック・ドメイン)

- Elgar, Edward 著、Orchestra Da Vinci 訳『My Friends Pictured Within ―― 変奏曲に描かれた友人たち』2019年(原著1929年)。https://orchdavinci.com/wp-content/uploads/2019/07/my_friends.pdf。 (クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)

- Rushton, Julian (1999). Elgar, ‘Enigma’ Variations. Cambridge University Press. ISBN 0521631750

- Turner, Patrick (1999). Elgar’s Enigma Variations : a Centenary Celebration. Thames. ISBN 9780905211015

- Kennedy, Michael (1987). Portrait of Elgar (Third ed.). Oxford University Press. ISBN 0192840177

外部リンク

- エニグマ変奏曲の楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト

- エニグマ変奏曲 - ピティナ・ピアノ曲事典